発表会

発表会 朗読の組み立て方の手順

初めての作品を読むとき、まずどこから手を付けますか? 読み込んでいきながら変更していく、ということも、よくありますが、読み込んでいく前に、物語の全体像を確認してから、読み込んでいく、という方法もあります。 今日は読み込んでいく前に、どう組み...

発表会

発表会  朗読

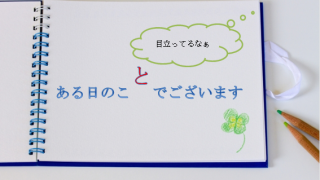

朗読  朗読

朗読  朗読

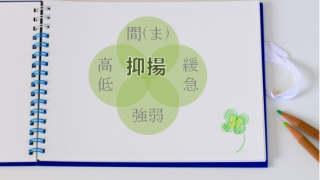

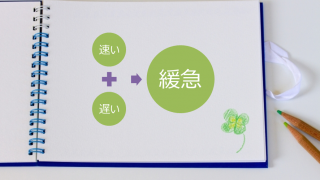

朗読  緩急

緩急  発表会

発表会  朗読

朗読  朗読

朗読  朗読

朗読  緩急

緩急